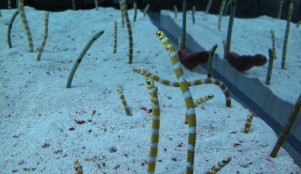

今年の夏休みも、家族揃って日本に帰省しました。今年は数年ぶりに名古屋港水族館にお邪魔することができ、子供達も大喜びでした。以前お話ししたことがありますが、長女はチンアナゴが大好きです。水族館でも色々とチンアナゴグッズを購入していました。ところで、チンアナゴは白地に黒い斑点がたくさんありますが、水族館でよくチンアナゴと一緒に展示されている、オレンジと白の縞模様のチンアナゴに似た魚をご存知ですか?今回はこのチンアナゴに似た魚、ニシキアナゴのお話しをさせていただきたいと思います。 ニシキアナゴはチンアナゴと同様、ウナギ目アナゴ科チンアナゴ亜科に属する魚です。体の模様以外はチンアナゴにそっくりで、体長も大きいもので40cmほどになりますが、その体のほとんどは砂の中に隠れていて、頭部と体の前方だけを砂から出しています。 生育しているのはインド太平洋西部の熱帯域で、日本でも沖縄などで見られますが、残念ながらハワイには生息していません。以前チンアナゴは英語でgarden eelと呼ばれると言いましたが、もっと細かく言うと、チンアナゴはspotted garden eel(spottedは斑点のある、の意)、ニシキアナゴはsplendid garden eel (spleendedは華麗な、という意)と呼ばれています。 チンアナゴ同様、ニシキアナゴも流れの比較的速い砂底で流れてくる動物プランクトンを食べています。チンアナゴやニシキアナゴがみんな同じ方向を向いているのは、餌の流れてくる方向に合わせて向きを変えているからなんですね。...