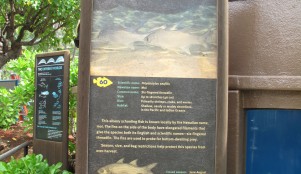

レフア・アーヒヒは、オアフ島のみで見られる珍しい植物です。有名なオーヒア・レフア(M. polymorpha)の近縁種で、両種が同じ場所で互いに隣り合って生えている場合もあります。ワイアナエ山脈とコオラウ山脈の標高125~700mの勾配が急なスロープに自生します。花は赤色でオーヒア・レフアに似ていますが、レフア・アーヒヒは、葉柄と中央脈が通常赤いのが特長です。 昔はヌウアヌあたりで多く見られたらしく、ヌウアヌが舞台の歌やチャントにレフア・アーヒヒがたびたび登場します。ハワイアンのスタンダードナンバーで、特にカハウアヌ・レイク・トリオの演奏で有名な『プア・アヒヒ』という曲は、愛する恋人をラニフリ(Lanihuli:ヌウアヌ・パリの西側にそびえる頂)に咲くレフア・アーヒヒの花に例えて歌った、美しいラブソングです。 3番目の写真は、パウオア・フラッツ・トレイルの終点の高台からみた、ヌウアヌ・バレーとその奥にそびえるラニフリです。手前にレフア・アーヒヒの花が咲いています。ちなみにラニフリの向かって右手は、有名なヌウアヌ・パリです。また、有名な『アロハ・オエ』の冒頭にもレフア・アーヒヒが登場します。 日本語名:― ハワイ語名:lehua ‘āhihi 英語名:― 学名:Metrosideros tremuloides 分類:フトモモ科(Myrtaceae)ムニンフトモモ属(Metrosideros) その他:オアフ島固有種(endemic)...

ハワイからのコンテンツ: 全コンテンツ

レフア・アーヒヒ