イワシャコは、ウズラを一回り大きくして色を明るくしたような鳥です。原産地はアジアと東ヨーロッパで、ハワイには1923年に移入されました。1959年にハワイに移入されたハイイロイワシャコ(英語名:Rock Partridge、学名:A. graeca)とよく似ていますが、こちらはハワイで定着しませんでした。 ハワイの主要6島すべてに生息します。モロカイ島、ラーナイ島、マウイ島、ハワイ島に多く、カウアイ島とオアフ島ではあまり見られません。標高300~3,000mの、植物が少ない乾燥した岩場を好みます。マウイ島のハレアカラー国立公園(マウイ島)やハワイ島のサドル・ロードなどで、岩の間を走っていたり、岩の上に立って辺りを見渡している姿が見られます。 全長35cm。雌雄同色。上面は灰色がかった茶色で、下面は明るい色です。喉は白色で、脇に白黒の濃い縞模様があります。額から目、首を通り胸でつながる黒色の太い線があります。耳の部分は茶色です。嘴と足は赤色です。目の周りには赤いリングがあります。鳴き声は、大きな「チャック、チャック、チャック」。英語名のChukarは、この鳴き声に由来します。雌は「コワッ、コワッ、コワッ」と鳴き、雌鶏の鳴き声に似ています。 日本語名:イワシャコ(岩鷓鴣) ハワイ語名:― 英語名:Chukar 学名:Alectoris chukar 分類:キジ科(Phasianidae) その他:外来種(alien)...

ハワイからのコンテンツ: 全コンテンツ

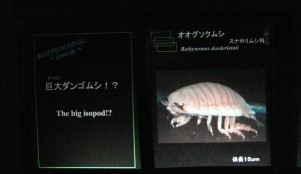

イワシャコ