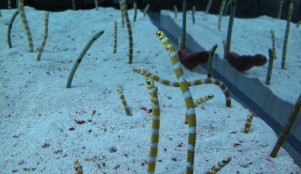

オーヘロは、ブルーベリーの仲間です。V. calycinum、V. dentatum、V. reticulatumの3種あり、すべてハワイ固有種です。古代ポリネシア人がハワイで見つけた植物の中では、数少ない食べられる果実のひとつでした。今日では果実は生で食されるほか、加工してジャム、シロップ、パイ、タルトなどが作られます。葉は、乾燥してレイに使われます。 V. calycinumは、高さ1~5mで、オーヘロの中で最も大きく育ちます。オーヘロ・カウ・ラーアウ(ʻōhelo kau lāʻau)とも呼ばれます。直訳すると「木に置かれたオーヘロ」という意味です。V. dentatumは、高さ0.3~3mで、湿った森でみられます。V. reticulatumは、高さ0.1~2mで、3つの中では最も多くみられます。オーヘロ・アイ(ʻōhelo ʻai)とも呼ばれます。直訳すると「食べ物のオーヘロ」という意味です。V. calycinumとV. dentatumは、主要6島すべてに分布します。V. reticulatumは、マウイ島とハワイ島に多く、カウアイ島、オアフ島、モロカイ島ではあまり見られません。 ハワイ島では、オーヘロの実は、火山の女神ペレに捧げられる神聖なものでした。人々は、キーラウエアの近くでオーヘロの実の食べるときには、まずペレが住んでいるとされるハレマウマウ・クレーターにオーヘロの実がついた枝を投げ入れ、 ペレにオーヘロの実を捧げていたそうです。果実はまた、ネーネー(ハワイガン)の好物でもあります。 日本語名:― ハワイ語名:‘ōhelo 英語名:― 学名:Vaccinium calycinum、Vaccinium dentatum、Vaccinium reticulatum 分類:ツツジ科(Ericaceae)スノキ属(Vaccinium) その他:ハワイ固有種(endemic)...

ハワイからのコンテンツ: 全コンテンツ

オーヘロ