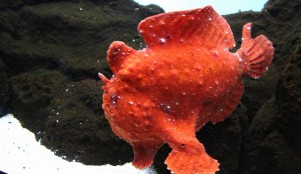

Limu Līpoa Limu Kohu このコラムでは時々外来種の海藻のお話をさせて頂きます。 前回も外来種の海藻除去に活躍するウニのお話でした。 外来種の海藻が問題になっているということは、もちろんそれに脅かされている原生種の海藻もある訳で、そういえば自生種の海藻についてはあまりお話ししたことが無いことに気付きました。 ハワイの人々は昔から海藻を食事に取り入れていました。 そこで今回は、有名な歌にも出てくるハワイの海藻のお話をしたいと思います。 Edith Kanaka`o作のKa Uluwehi O Ke Kaiに出てくる海藻は2種類。 一つ目はLimu Līpoa (リム・リーポア) です。 Limu Līpoaは日本語にすると「深いところで採れる海藻」という意味。 この海藻に当たるのは科学名Dictyopteris plagiogrammaとDictyopteris australisの2種です。 Dictyopterisは褐藻類の海藻で、岩場の波打ち際で比較的容易に見つかります。 昔のハワイの人々はこの海藻を塩漬けにして保存し、魚などと一緒に食べました。 Ka Uluwehi O Ke Kaiの歌詞にも出てくるように、強い香りを放つのが特徴です。 味はスパイシーだそうです。 もう一つ、この歌に出てくるのがLimu Kohu(リム・コフ)です。 Limu Kohuが意味するのは「最高の海藻」で、その名の通りハワイの人々に食用として最も珍重された海藻なのではないでしょうか。 科学名はAsparagopsis taxiformisという紅藻で、日本語では「カギケノリ」という名前が付いています。 ハワイの人々はこの海藻を採取する時、また海藻が生えてこれるように根こそぎ取らないようにしたそうです。 Limu Kohuは水に半日から一晩漬けた後、軽く塩漬けされ、丸めて保存されていました。 私はLīpoaもKohuも食べたことがありませんが、是非いつか食べてみたいです。 powered by Aloha Sound(ハワイアンミュージックダウンロードサイト) ライター:Mahealani 東京生まれ、東京育ち。幼少の頃、家族で夏を海辺で過ごすことが多かったおかげで海の生き物に興味を持つ。当時の愛読書は学研の海の生き物図鑑。遊園地よりも水族館が好きだった(現在も)。日本で某理系大学卒業後しばらく社会人生活を送っていたが、観光で訪れたミッドウェイ環礁で出会った研究者達に触発され、復学を決意。海洋生物学を学ぶためハワイ大学に編入。卒業後大学院に進学し、結婚・出産後も子育てしながら学生生活を満喫中。専門は海藻、特にハワイのアオウミガメの食べる海藻について研究中。プランクトンからクジラまで、大好きな海の生き物たちの話を皆様とシェアできたらと思っております。...

ハワイからのコンテンツ: 全コンテンツ

Ka Uluwehi O Ke Kai の海藻