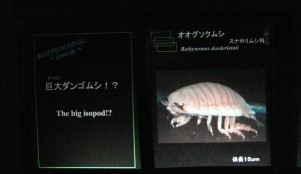

ダンゴムシといえば、触ると体をくるっと丸めるお馴染みの虫ですが、実はハワイには生息していません。なので、我が家の長女は日本に遊びに行くと、ダンゴムシを見つけては捕まえて喜んでいます。このダンゴムシ(もしくはワラジムシ)に似た虫が海の中にもいるのですが、ダンゴムシとひとつ違うのはとても大きいこと。今日はこの、海の中の大きなダンゴムシ、オオグソクムシについてお話しさせていただきます。 オオグソクムシは、節足動物門甲殻亜門等脚目スナホリムシ科に属する生き物で、ダンゴムシやフナムシの仲間です。等脚目の仲間では日本では最大で、体長が15cmほどにもなります。ダンゴムシが大体1-1.5cmですから、相当大きいですね。最近はその見た目から人気上昇中らしく、水族館でもよく展示されているようです。オオグソクムシは水深150-600mの深海に住んでいて、海底の死んだ魚や小動物を主食としていると言われています。海に住んでいるので泳げるらしく、泳ぐ時は仰向けで泳ぐそうです。 オオグソクムシの一番面白いところは、口から臭い液を出して身を守るということ。人間でも口臭のひどい人には誰もが近寄りたくないと思いますが、身を守れるほど臭いって、オオグソクムシの口臭はどれだけ臭いんでしょうか?しかも水中なのに。怖いもの見たさでちょっと嗅いでみたいような、みたくないような…。...