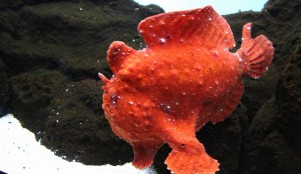

Big Island Abaloneのアワビ ハワイは近年ファーマーズマーケットブーム。 オアフでも毎日島内のどこかでファーマーズマーケットが開かれています。 私も子供を連れてよく行くのですが、そのお目当てはBig Island Abalone、ハワイ島産のアワビです。 私もアワビは子供の頃から好きでしたが、それに負けないくらいうちの子供(5歳児)もアワビが大好きです。 そこで今回は、このアワビのお話をさせて頂きたいと思います。 アワビは軟体動物門ミミガイ科アワビ属の巻貝です。 皿状の貝殻を持ち、成長したアワビは5cmから大きいもので20cmにもなります。 主に岩場の水深20mくらいまでのところに生息していて、主食はワカメやコンブなどの海藻(褐藻類)です。 アワビの殻はよく見ると4-5個の穴があいているのですが、これはえら呼吸のために吸い込んだ水や排泄物を体外に出すためのものです。 アワビには属に「肝」と呼ばれる部分がありますが、これは実は生殖腺で、ここが緑色のものが雌、クリーム色のものが雄です。 Big Island Abaloneのアワビはハワイ島のコナ・コーストで養殖されています。 元になっているのは日本から取り寄せたエゾアワビだそうです。 アワビの養殖には深海から汲み上げた海洋深層水を使い、餌となる海藻も自前で養殖しているということです。 ファーマーズマーケットでは新鮮なアワビをその場で焼いてくれるので、是非食べてみて下さい。 powered by Aloha Sound(ハワイアンミュージックダウンロードサイト) ライター:Mahealani 東京生まれ、東京育ち。幼少の頃、家族で夏を海辺で過ごすことが多かったおかげで海の生き物に興味を持つ。当時の愛読書は学研の海の生き物図鑑。遊園地よりも水族館が好きだった(現在も)。日本で某理系大学卒業後しばらく社会人生活を送っていたが、観光で訪れたミッドウェイ環礁で出会った研究者達に触発され、復学を決意。海洋生物学を学ぶためハワイ大学に編入。卒業後大学院に進学し、結婚・出産後も子育てしながら学生生活を満喫中。専門は海藻、特にハワイのアオウミガメの食べる海藻について研究中。プランクトンからクジラまで、大好きな海の生き物たちの話を皆様とシェアできたらと思っております。...